“자율비행 AI 드론 ‘톱티어’ 기업”…니어스랩 공동 창업자

- 니어스랩 공동 창업자 최재혁 CEO·정영석 CTO “드론은 항공기 아닌 날아다니는 전자제품”…시장서 통한 색다른 접근 고교·대학·창업으로 이어진 인연…“지지고 볶고 의지하며 키워온 사업”

- 등록 2024-10-21 오전 9:00:02

- 수정 2024-10-21 오전 9:00:02

[이코노미스트 정두용 기자] “소프트웨어(SW)를 치열하게 고민해 개발하고, 이를 가장 잘 담을 수 있는 하드웨어(HW)를 만들고 있습니다.”

최재혁 대표이사(CEO)와 정영석 최고개발책임자(CTO·부사장)는 9년 전 의기투합해 설립한 니어스랩의 현재를 묻는 말에 이렇게 입을 모았다. 니어스랩은 지구(Earth) 가까이(Near)에서 수집할 수 있는 유의미한 데이터를 제공하며 성장한 기술 스타트업이다. 인공지능(AI) 기술에 기반한 자율비행 SW는 물론 직접 개발한 드론을 주력 상품으로 내걸고 있다.

“자율비행 AI 드론 분야에서 세계 최상위(톱티어·Top-Tier) 기술력을 지녔다”고 말하는 최 대표의 목소리엔 자신감이 묻어났다. 최 대표의 말마따나 니어스랩은 자율비행 AI 드론 분야에서 일류 기업으로 꼽힐만한 다양한 성과를 써냈다.

니어스랩은 2015년 자율비행 드론 SW를 개발하고 이를 통해 수집한 유의미한 데이터를 가공·공급하는 솔루션을 기반으로 사업을 시작했다. 드론을 통해 거대 시설물의 안전을 점검하는 솔루션이나 디지털트윈(Digital Twin·현실 공간을 가상에 정밀하게 구현하는 기술) 플랫폼이 사업 초기 주력 상품이 됐다.

니어스랩은 특히 사람의 손이 닿기 힘든 풍력발전기 안전 점검 분야의 ‘일하는 방식’을 바꾼 기업으로도 유명하다. 2021년 이미 국내 풍력발전 단지 60%에 대한 안전 점검을 마쳤을 정도로 빠르게 진단 분야에서 자리를 잡았다. 풍력발전기뿐 아니라 댐·교량 등 사회간접자본을 운영하는 국토안전관리원·한국수력원자력·한국수자원공사 등에서 니어스랩의 드론 솔루션을 지금도 자주 찾고 있다. 최 대표는 “거대 시설물을 ㎜ 단위로 스캔할 수 있는 기술력은 충분히 시장에서 ‘차별화 지점’으로 작용할 수 있다고 봤다”며 “거센 바람을 극복하고 풍력발전기의 날개(블레이드)를 자동으로 인식해야 하는 ‘극한 환경’에서도 주어진 임무를 수행해 내는 드론 기술력 역시 우리의 장점”이라고 강조했다.

세계 시장에서의 성과도 궤도에 오른 상태다. 독일·미국서 법인을 운영하며 현지 시장 공략도 활발하다. 특히 세계 3대 풍력 터빈 제조업체(지멘스가메사·GE·베스타스) 모두를 고객사로 확보하기도 했다. 매출의 80% 정도를 해외에서 올릴 정도로 국제 무대에서 기술력을 인정받고 있다.

그간 쌓은 SW 역량을 토대로 드론을 자체 제작하며 사업 영역을 확장하는 데도 성공했다. 올해 1월 미국에서 개최된 세계 최대 가전·IT 박람회 ‘CES 2024’를 통해 다목적 소형 자율비행 드론 ‘에이든’(AiDEN)을 공개했다. 올해 3월 부산에서 개최된 드론쇼 코리아에선 직충돌형 고속 드론 ‘카이든’(KAiDEN)을 내놨다. SW 회사로 일찍이 드론 분야에서 두각을 나타냈던 니어스랩이 직접 개발한 제품이란 점만으로도 시장 이목을 사로잡기엔 충분했다. 정 부사장은 “공중 비행에 적합한 SW를 현실에서 가장 잘 수행할 수 있는 HW를 직접 제작하자는 생각에서 추진한 사업”이라며 “이런 접근이 시장에서도 성과로 나타나고 있다고 생각한다”고 말했다.

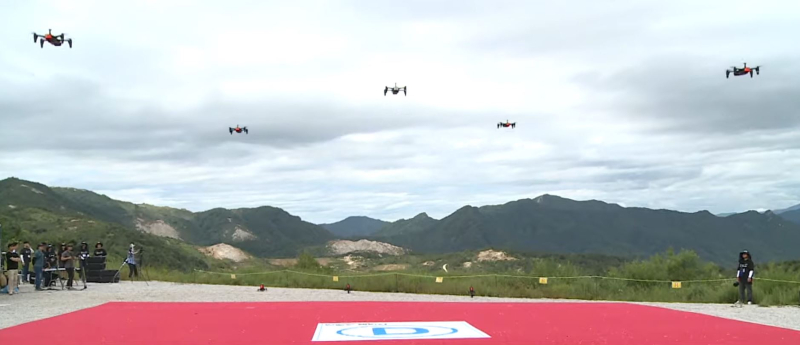

이런 니어스랩이 최근 주력하고 있는 분야는 드론의 활용도가 높아지고 있는 방위산업(방산)이다. 지난해 5월 대전국방벤처센터 협약기업으로 선정된 데 이어 같은 해 10월 방산혁신기업100에도 이름을 올렸다. 특히 올해 9월 제3회 국방부장관배 드론봇 챌린지에 참가해 ‘공격 드론 분야’ 최우수상을 받았다. SW뿐 아니라 HW 영역에서도 높은 기술력을 지녔다는 점을 입증한 셈이다.

에이든·카이든은 ‘킬러 드론’과 ‘군집 드론’ 기술력을 겨루는 분야에서 높은 성적을 냈다. ‘카이든’은 킬러 드론 대회에서 150km/h 비행 중인 드론을 비전 AI 기술로 식별해 자율비행으로 거리를 좁힌 후 최대 250km/h에 이르는 속도로 접근하는 모습을 보여줬다. 군집 드론 종목에선 ‘에이든’을 중심으로 시연이 이뤄졌다. 니어스랩 드론들은 군집 비행을 하면서 목표물을 탐지했고, 카이든이 목표물을 정확하게 타격하는 데 성공했다. 최 대표는 “현대전에서 누가 얼마나 드론을 잘 활용하느냐는 전쟁의 승패를 가를 중요한 요소”라며 “한국군은 물론 지자체에서도 에이든·카이든에 대한 높은 관심을 나타내고 있다”고 말했다.

우연이 겹친 인연, 그리고 드론

최 대표와 정 부사장의 의기투합으로 시작된 사업은 현재 80여 명의 직원이 움직일 정도로 커졌다. 니어스랩은 시리즈C 투자 라운드까지 마친 상태다. 그간 확보한 누적 투자 유치금은 300억원이 넘는다. 현재 시리즈D 투자를 유치 중이고 내년에는 기업공개(IPO)도 진행할 계획이다. 두 창업자는 회사의 성장 비결을 묻는 말에 ‘서로의 존재’를 꼽았다.

최 대표와 정 부사장은 한국과학영재학교(옛 부산과학고)에서 연을 시작해 한국과학기술원(KAIST·카이스트) 항공우주공학 학·석사 과정까지 함께했다. 둘의 석사 세부 전공에는 다소 차이가 있지만, 성장 과정에서 내린 선택은 큰 틀에서 비슷했다. 자아가 형성될 시기에 같은 시공간적 배경을 공유했다는 의미다.

그래서일까. 인터뷰 내내 두 창업자 사이 쌓인 우정의 깊이가 느껴졌다. ‘눈빛만 봐도 서로의 생각을 읽을 정도’의 관계란 점이 인상적이었다. 정 부사장은 “‘항공·우주’에 담긴 가치를 동경한다는 공통점 때문인지 서로 논의하지도 않았는데 진로를 결정하는 과정에서 늘 비슷한 선택을 내렸다”며 웃었다.

우연이 겹치고 겹쳐 만들어진 인연은 창업으로도 이어졌다. 최 대표는 “석사 과정을 마치고 저는 두산중공업에서 원자력발전소 운영 SW 개발을 담당하는 직업을 얻었고, 정 부사장은 쎄트렉아이에서 인공위성·지상국 시스템 개발에 참여했다”며 “취업에선 길이 다소 갈렸지만, 결국엔 이렇게 다시 만나 ‘지지고 볶고 의지하고 응원하며’ 회사를 운영하고 있다”며 웃었다.

두 창업자는 국내 이공계 선두 대학으로 꼽히는 카이스트를 졸업하고 사회에 나와서도 각자의 전문성을 인정받았다. ‘안정적인 성공의 길’을 걷고 있던 셈이다. 왜 창업이란 불확실성에 함께 몸을 던졌을까. 최 대표와 정 부사장은 “갈증을 느꼈기 때문”이라고 답했다.

정 부사장은 “저와 최 대표는 취업 시기도 비슷했다. 둘 다 사회생활을 4년 정도 하며 각자 큰 프로젝트를 마치고 난 뒤에 모처럼 술잔을 기울일 기회가 생겼다. 누가 먼저랄 것도 없이 ‘창업’을 떠올렸다”고 했다.

두 사람이 비슷하게 느낀 갈증은 ‘드론’을 창업 분야로 선정한 이유가 됐다. 최 대표는 “정 부사장과 제가 같은 분야에서 공부해서인지 시장을 보는 시각이 비슷했다”며 “2015년까지만 하더라도 드론을 ‘작은 항공기’로 접근하는 시각이 우세했는데, 저희는 드론을 ‘날아다니는 전자제품’으로 봤다. SW 개발부터 사업을 시작한 이유”라고 설명했다. 정 부사장도 “최 대표와 마찬가지로 저 역시 기술을 통해 세상을 바꿀 수 있다고 믿는다. 항공기가 아닌 전자제품 측면에서 드론 시장에 접근한다면, 기술로 일상을 바꿀 수 있으리라고 생각했다”며 “창업은 가장 효율적이고 즉각적으로 이런 저희 목표를 실현할 수 있는 수단이라 선택한 것”이라고 했다.

시작부터 최 대표는 CEO를, 정 부사장은 CTO를 담당했다. 둘 사이 오랜 시간 축적된 서로에 대한 이해가 회사 내 역할에도 묻어났다. 최 대표는 “정 부사장의 최대 장점은 포용력이다. 니어스랩은 창업할 때부터 기술 기업을 지향했다. 기술은 결국 사람에서 나온다. 정 부사장이라면 향후 인재를 아우르며 기술 고도화를 이룰 수 있으리라고 생각했고, 이 생각은 지난 9년간 단 한 번도 틀리지 않았다”고 강조했다.

정 부사장도 “최 대표의 추진력은 대단하다. 누구나 문제를 마주한다면 이를 회피하고 싶을 때가 오곤 한다. 최 대표는 어려울수록 그 원인을 정면으로 마주하는 사람이다. 기업의 수장은 그래야 한다고 생각했고, 이 생각이 틀리지 않았다는 점을 증명해 줘서 고맙다”고 말했다.

정두용 기자

jdy2230@

저작권자 ⓒ 이데일리-당사의 기사를 동의 없이 링크, 게재하거나 배포하실 수 없습니다.